兵庫県立西脇高等学校は、2学年の探究学習において、関西国際大学 保健医療学部の畑 吉節未 教授を招き、「看護・医療・福祉」「防災・危機管理」分野に関心を持つ生徒31名を対象とした高大連携活動を実施しました。これは3回目の連携活動にあたり、生徒たちの探究学習の中間発表に対する講評と、今後の進め方に関する実践的なアドバイス教育に重点が置かれました。

「興味」から「提案と検証」へ

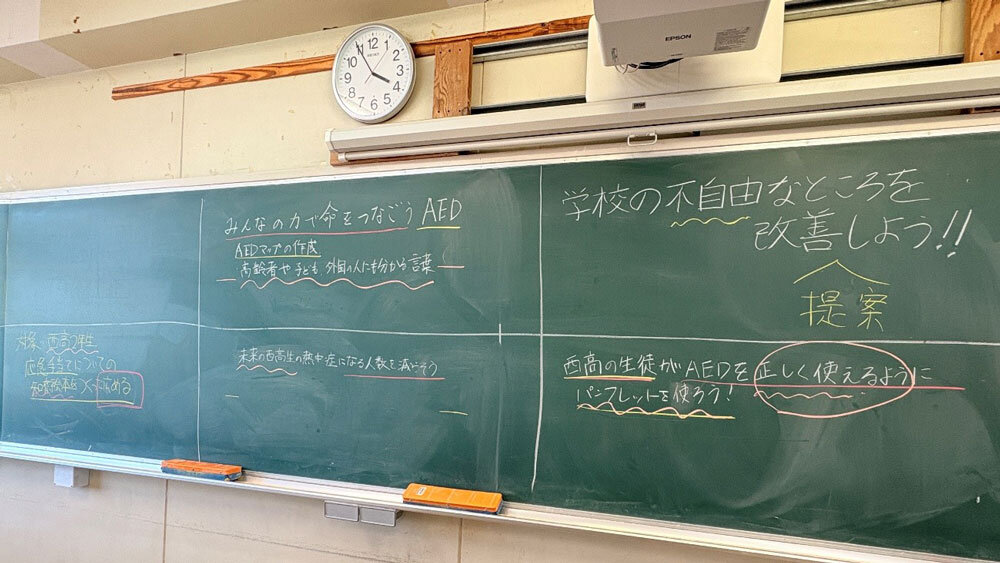

授業冒頭、生徒たちは以下の5つの分野に分かれたグループから、現在進めている探究テーマについて発表を行いました。

- 災害医療班

- AEDマップ

- AED周知

- バリアフリー

- 熱中症

これに対し、畑教授は、全てのグループに対して共通の指導軸として、「誰に向けているのか」「最終的な目標は何か」「どのような方法で展開するのか」という視点を明確にするよう求めました。

畑教授は、探究学習の本質について、「単に興味を持つことで終わるのではなく、現状の課題に対する具体的な改善提案を行った上で、その効果があったかを検証する」ところまでが重要であると強調し、探究の質を高めるための心構えを生徒たちに伝えました。

熱意ある個別指導で探究を加速

授業の後半は、各グループに分かれての個別アドバイス教育に時間を割きました。畑教授は、各グループの発表内容を精査し、以下のような具体的なフィードバックと今後の探究の進め方に関する助言を熱心に行いました。

具体的なアドバイス例:

- 現状のパワーポイント(PPT)の作り込みや、情報のまとめ方については高く評価。

- 「実際にグループで行った活動の様子を写真に撮り、それをパンフレットの材料にしてはどうか」と、成果物の具体的なアウトプット方法を提案。

- 「探究の対象者をもう少し絞り込んでいった方が、より目的が具体的になるのではないか」と、調査や検証の精度を高めるための助言。

- 現状での課題点と、最終発表までの具体的なスケジュール感について、生徒と共に議論し、探究の道筋を明確にしました。

この熱意ある指導は、高校の教員にとっても新たな発見をもたらし、**「そんな進め方があったのか」**といった驚きのコメントが多数寄せられました。

今回の連携活動は、生徒たちが自らの探究テーマをより実践的かつ学術的なレベルに引き上げるための大きな転機となり、今後の学習成果への期待が高まっています。