「漫才のおもしろさ」を観察法でとらえてみよう

心理学では、様々な研究方法が開発されてきました。代表的な方法として、実験法・質問紙調査法・面接法・観察法などがあります。心理学研究法の科目では、これらの方法を複数の教員から体系的に学ぶことができます。

今回はその中の観察法について紹介します。観察法は、人の行動を観察することを通して、人の心理を推測する方法です。例えば、自然観察法という手法では、自然な活動を数値や言葉などのデータとして収集し、分析することで行動の原因を推測します。きわめて古典的な方法で、ノーベル賞を受賞したチャールズ・ダーウィンなども利用していたことが知られています。様々な注意事項はありますが、観察法は現象や行動のプロセスをよく理解し、その原因を推測するために有効な手法とされています。

観察法の実習では、「漫才」を題材とし、「漫才のおもしろさ」を測定できる指標について考えました。実習では、観客の笑いの多さが漫才のおもしろさの指標になるという仮説を立て、漫才グランプリ中の観客の笑いの頻度を計測しました。

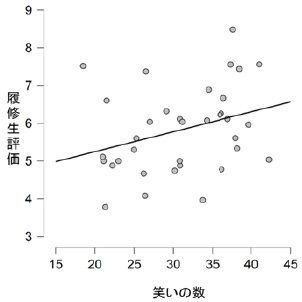

その結果、笑いの頻度は、履修生の漫才へのおもしろさ評価・グランプリの審査員のおもしろさ評価のいずれとも有意な相関※を示しませんでした(図1、2)。

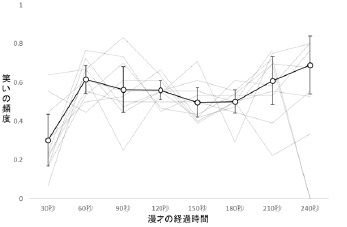

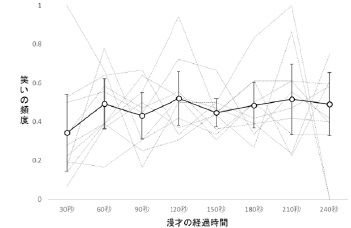

つまり、漫才中の笑いの多さと漫才のおもしろさ評価との間に強い関係はなさそうということです。しかしもう少し詳しく見ると、審査員と履修生のおもしろさ評価が高かった漫才では、漫才開始から60秒程度と漫才終了間近に笑いの頻度が多くなる様子が見えました(図3)。その傾向は、審査員と履修生がおもしろくないと評価した漫才には見られませんでした(図4)。

この結果は、漫才の中のどこで笑いが起こるかが漫才のおもしろさを決めている可能性を示します。

今回は観察法を用いた実習の話でしたが、冒頭で紹介したように、心理学には人の心を測定する(推測する)ための様々な研究手法があります。

研究手法を学ぶことで、みなさんの身近な疑問への解決の糸口が見つかるかもしれません。

※片方の値が大きい時、もう片方の値も大きく、逆に片方の値が小さい時、もう片方の値が小さいという規則がある場合、(正の)「相関」があるといいます。その関係が偶然得られたものではない場合に「有意」であるといいます。

心理学部 心理学科 富田 瑛智

⇒ 心理学部ページ