いま、世界的に環境問題への注目が集まっています。環境問題といえばどこか理系的な分野のように思うかもしれません。ですが環境を守るのも壊すのも人間であり社会です。持続的な社会を作るために、環境問題を考えることは、社会の大問題となっています。

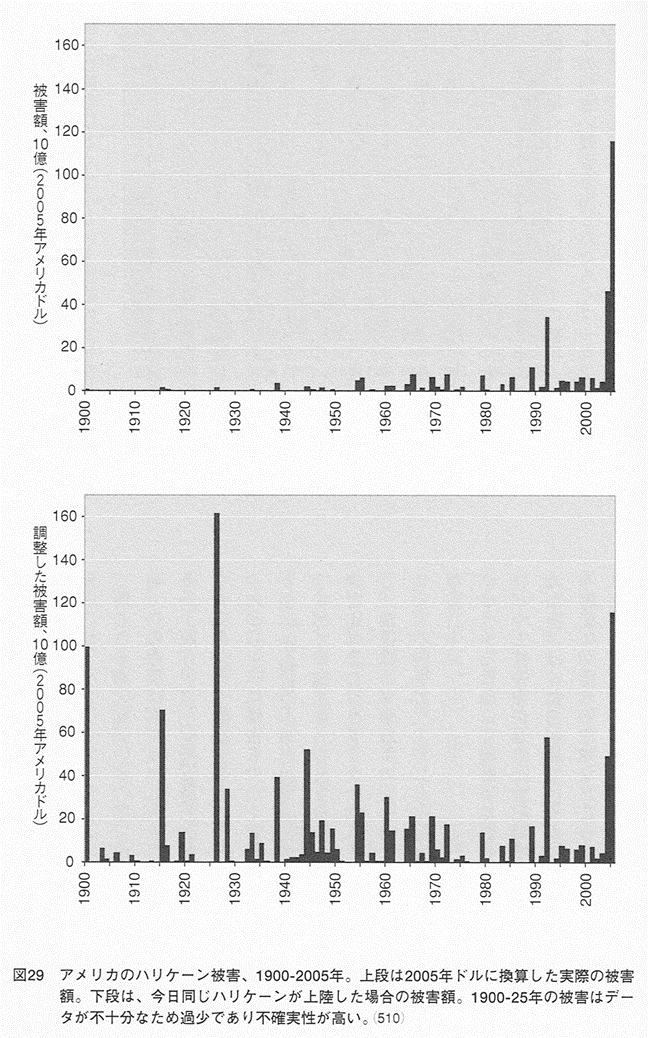

気候変動が進むと、破滅的な大災害が頻発するようになると言われています。まず引用したグラフ1の上側を見てください。アメリカにおける過去100年のハリケーンによる被害額です。近年、爆発的に増加しています。

これに対して下側のグラフは、同じ規模のハリケーンが今現在発生したと仮定したときの被害額の推計です。随分イメージが変わりますね。

最近だけ突出して多くなっているようには見えません。

数年間隔で被害がおきていることがわかります。

これは人口が増えて居住地を拡張するため、もともと洪水が頻発するから人が住まなかった「危険地帯」をあえて宅地造成しました。さらに経済発展で1人1人が保有する資産も大きくなっています。

その結果「同じ規模の災害」が起きたとしても、損害額が爆発的に増加することになるのです。先日の伊豆半島の土砂崩れなど日本の台風被害も同じ構造ですね。

自然災害といっても「社会」の変化に応じて被害が変化するわけですね。

「なにが被害か」というのも社会によって違いがあります。直近では日本では南海トラフ地震への備えをしなければなりません。

災害が発生したときの防災対策を徹底する。ハザードマップを整備してそもそも災害が発生しやすい場所に住まない。などの社会的な対応でこうした被害は軽減できます。

慌てないで、数十年かけて自然なリプレースの流れで対応を進めればいいのです。

それでは次の課題です。自然環境に優しい作物を作ることが検討されています。

ですが農薬って環境汚染の原因のひとつですよね。使うのをやめてしまえばいいのに、とみんな考えますよね。

そう簡単にはいきません。農薬を使わないと病害虫の被害を受けるし、雑草も手作業で除去しなくてはなりません。収穫後の害虫・害獣・カビによる被害も、収穫量の3割にのぼると言われています。

つまり農薬を使わないと、野菜の値段は今よりずっと高くなってしまうのです。富裕層は良くても、貧困層の人々は野菜が買えなくなるでしょう。

野菜類の摂取量が減ると消化器を掃除する繊維質が不足し、消化器系のガンが顕著に増加します。

「個人」ではなく、流通の仕組みや貧富の差などを含めた「社会」全体からみると、無農薬栽培は単純に健康に結びつくわけではないのですね。

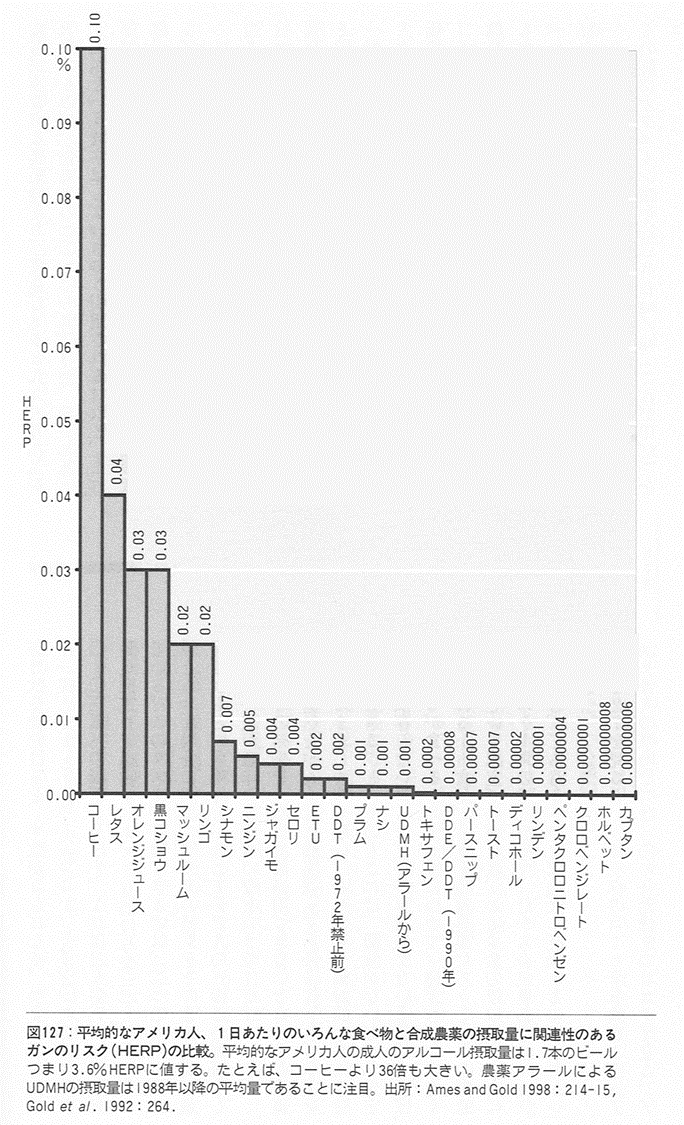

植物は自分の足で逃げられないため、捕食者から身を守るためにもともと自然の毒を蓄えています。これを「自然農薬」と呼びます。図2はそうした自然農薬と人工合成農薬による発ガンリスクを、摂取量の多いものから並べたものです。

もちろん人工農薬にも健康や環境に与えるリスクはあります。しかしそれは、他の健康リスクとの比較や、農薬によって多くの人が野菜を食べられるというメリットと冷静に比較しなくてはいけません。比較して最善を選択することだけが問題解決の道です。農薬のイメージは良くないかもしれませんが、どのような問題も主観的な「イメージ」からではなく、客観的で比較可能な「データ」からみていくことが重要です。

「地球と一緒に頭も冷やせ」ソフトバンク・クリエイティブより

図1では2000年代に被害規模が大きくなったようにみえる。だが図2のように時代にあわせて被害額を換算するとグラフは大きく変化する

「環境危機をあおってはいけない」文藝春秋より

農薬を使わないことが健康や自然環境に好影響を与えるのか。データをみると場合によっては農薬を使用したほうが良いケースもある

SDGsを一緒に考えてみよう

1.自然環境と経済活動のバランスをどのように保っていけるだろうか

2.自然環境に関わる「データ」を集めて比べてみよう

3.南海トラフ地震に向けた防災まちづくりを考えてみよう