住み続けられるまちづくりのためには、さまざまな技術の活用が重要になっています。ここでは来る「南海トラフ地震」を念頭に、防災のまちづくりを考えようと思います。

「住み続けられるまちづくり」をテーマとすると、日本では自然災害のことが思い浮かびます。

以前、東日本大震災で被災した宮城県南三陸町の避難所についてまとめた本を作りました。インタビュー調査を通じて、避難所運営の主役は地域の住民であり、平時からの関係が大切であることがわかっています。

そうしたケースもありますけど、基本は住民による自主運営です。住民は避難所運営に知識があるわけではないですよね。なので困りごとも起きます。

例えば、避難所に救援物資が山程届く。それをどのように「分配」するか。そもそもどんなふうに「整理」するか。それさえ大きな問題になります。

避難所には一定基準の備蓄が行われています。ですが高齢者や赤ちゃんなどニーズに違いがあります。有事の際に「誰がどれだけ避難するか」可視化されているわけではないんです。

近い将来南海トラフ地震が発生します。その被害は想像を超えたものになるはずです。

近年も自然災害が起きるたびに避難所が課題になりますが、同じような問題がおき続けているんです。

どのような人が何人避難してくるかわからない。「だいたい」で防災計画が立てられています。

例えばこんなのはどうですか?

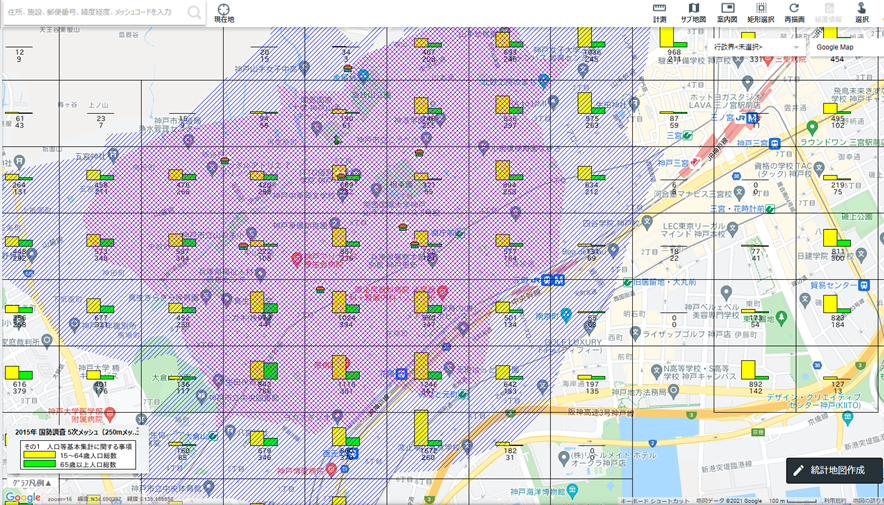

避難所周辺に20代や60代の方がどれだけ居住されているか。そして特定の避難所まで誰が避難してくるかをプロットしたものです。濃い色が高齢者さんが20分で歩ける範囲。薄い青色が、若者が20分で歩ける範囲です。

これは面白い。地域に住んでる人を数え上げることはできますが、高齢者が多い地域は、避難所にも高齢者が集まりますしね。

これをもとに、実際に地域の避難ルートの確定や、避難所に備蓄しておくべきものについても詳しく調べることができそうですね!

SDGsを一緒に考えてみよう

1.学地域の課題について、どのようなものがあるか考えてみよう

2.南海トラフ地震が発生したときの被害予想を調べてみよう

3.自分が生活する町のデータを集めて、10年後の町の様子を想像してみよう