スクールカウンセラー制度が開始されて、23年が経ちました。

最近では、高校生に将来就きたい職業を尋ねると、「スクールカウンセラー」といった声が聞かれるようになりました。

一方で、実際にスクールカウンセラーをしていると、次のような声もよく耳にします。

Aくん「悩みがあって、誰かに相談したいんだけど...」

Bさん『それなら、スクールカウンセラーに相談してみたら?』

Aくん「スクールカウンセラーって? 悩みを解決してくれる人?」

Bさん『うーん、よくわかんないけど、 とにかくよく話を聞いてくれる人みたい』

Aくん「話を聞くだけ⁉ 解決してくれなきゃ意味ないんだけど...」

このように、カウンセラーとは何をする人かと考えると、話をきく人のことなのか、悩みを聞いて解決してあげる人のことなのか、よくわからなくなってしまうことがあるようです。

さて話は変わりますが、数学の世界では、四色問題というものがあります。

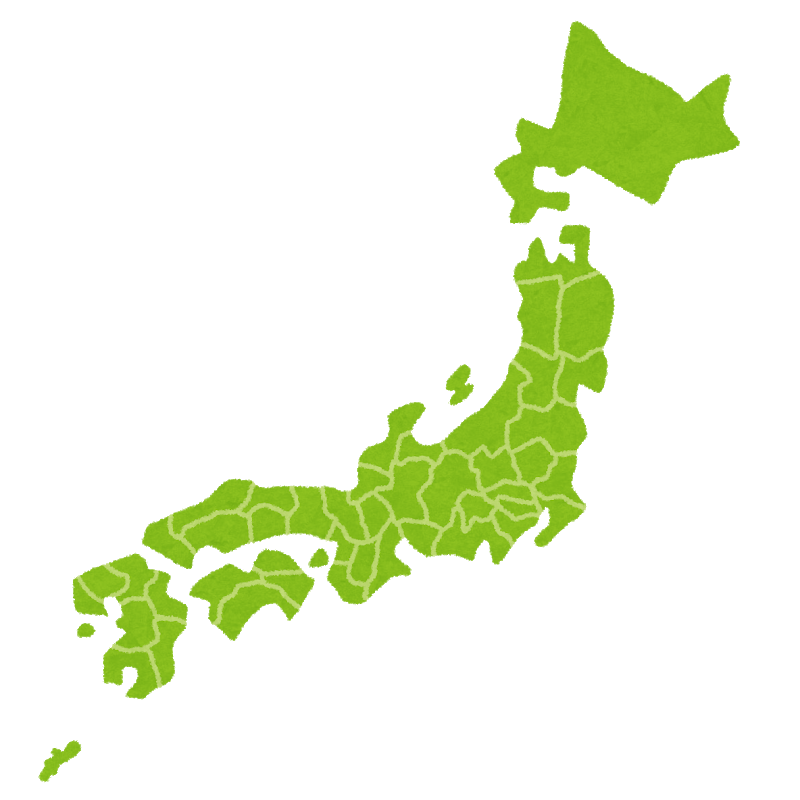

隣り合う図形を別々の色で塗分けようとするとき、何色あれば塗分けることができるかというもので、例えば、日本地図上で隣り合う都道府県を別々の色で塗分ける時に、何色あれば塗分けることができるかというものです。

答えは、4色です。実際にやってみると、4色で十分塗分けられますし、多くの部分が3色で塗分けることができます。

これは四色問題と呼ばれ、1852年に端を発しますが、この問題の証明に多くの数学者が挑戦したものの、実際に証明できたのは124年後の1976年でした。当時、ほとんど浸透していなかったコンピュータを利用して、それでも計算するのに1000時間を要し、また使われた記録用紙を積み上げていくと1m20cmにもなったと言われています。それほどの難問でしたので、証明するのに124年もかかったのです。

一見、無駄になったとも思えるこの124年ですが、その間、多くの数学者が証明に挑み、そして、その過程で多くの副産物が生まれたと言われています。つまり、難問がゆえに多くの数学者がその問いと向き合い、証明には至らなかったけれども、その過程で多くの発見や気づきが得られ、数学の発展や人々の生活に寄与したというのです。

ここで、冒頭のカウンセラーの話に戻りますが、人の悩みも同じかもしれません。もちろん悩みの内容にも寄りますが、時にはその人の人生すべてをかけたとしても答えにたどり着くかはわからないような問い、悩みも少なくありません。けれども、その問いと向き合っていくことで、多くの副産物が生まれ、その人の人生をより豊かなものにしてくれるような気がしてきます。

そう考えると、カウンセラーとは、「相談者とその悩みの過程をともに歩む人」のことを指すのかもしれませんね。