経験学習

サービスラーニング

KUISs NEWS 新着記事

サービスラーニングとは、社会への貢献活動を通じて、学びを深める学修方法です。

低学年であれば、地域での貢献活動により、社会との関わり方や、地域・社会の問題や発見などを通じて、これからの学びにつなげます。高学年では、専門知を地域での貢献活動に活かすことで、今まで気づかなかった自分に出会い、より深い学びに到達できます。

サービスラーニング活動報告

2025年度 活動報告一覧

| No. | テーマ | 協力先 | 様子 |

|---|---|---|---|

| 1 | 炊き出しボランティアを通して学ぶ社会的孤立問題 | 大阪市西成区萩之茶屋 (JR新今宮駅南側) |

|

| 2 | 「防災子ども食堂」から地域の安心・安全を考える | 尼崎市内のこども食堂及び 本学尼崎キャンパス食堂 |

|

| 3 | 地域における子育て支援プロジェクト | 難波愛の園幼稚園 子育て支援広場 「どーなっつ」 |

|

| 4 | 障害のある子どもとの関わりを通じて考える教育と福祉のつながり | 尼崎市および神戸市 放課後等児童デイサービス |

|

| 5 | 環境教育の教育実践とビオトープ支援 | 尼崎市および大阪の小学校、NPO法人あまがさき環境オープンカレッジ |

|

| 6 | 神戸長田地区における共生社会実現に向けた活動2025(1) | 神戸長田地域のNPO等、 市民活動組織 |

|

| 7 | 神戸長田地区における共生社会実現に向けた活動2025(2) | 神戸長田地域のNPO等、 市民活動組織 |

|

| 8・9 | 神戸・尼崎近郊における地域との連携活動2025(1)(2) | 「Green jam」、「みんなのサマ ーセミナー in 尼崎」、「scratchイベント」(神戸・尼崎近郊)、「神戸の音楽フェス」、「小田はるらんまん」(神戸・尼崎近郊) |

|

| 10 | 宇治川商店街の活性化イベントの企画・実施 2025 | 宇治川商店街 (西元町駅前) |

|

| 11 | 諏訪山地区の保護ネコ活動に学ぶ共生社会 2025 | 大学周辺 (諏訪山地区) | |

| 12 | 相楽園「にわのあかり」/イルミネーション&コンサート | 神戸市立相楽園 「にわのあかり」 |

|

| 13 | 相楽園「ハッサム邸ライブ・コンサート2025」 | 神戸市立相楽園「ハッサム邸 ライブ・コンサート2025」 |

|

| 14・15 | ポップカルチャーによる地域振興2025(1)(2) | 「ITAMI GREENJAM」 (伊丹市・昆陽池公園)、「MASHUP FESTIVAL kobe」 (神戸市・TOTTEI KOBE) |

|

| 16 | 子どもと学ぶ―児童を対象とした心理学的支援法の実践― | 三木ホースランドパーク エオの森 |

|

| 17 | 文化イベントを通じて学ぶ地域との協働のあり方 | 神戸市(神戸市中央区総務部、宇治川・花隈地区自治会、ラーベン・アンドニールセン等)、丹波篠山市(福住地区まちづくり協議会、 NPO法人SHUKUBA、マグナムコーヒー、やまどり庵等) | |

| 18 | 『食文化ツーリズム』の観点から考える農山村の持続的発展 | 丹波篠山市(市役所農都創造部、東部六地区協議会、福住まちづくり協議会、観光協会、丹波たぶち農場、川口農場、Local PR Plan等)、丹波市(市島美和地区自治振興会、テッラドーノ、西山酒造、株式会社ゆめの樹、Kom'sfarm等) | |

| 19 | 放課後等デイサービスにおける運動療法・発達支援ー発達障害児を対象とした心理学的支援法の実践ー | アスロンジュニアスポーツクラブ | |

| 20 | 観光サービスを通じた地域貢献活動 | 「ひょうご楽市楽座」(尼崎フェニックス事業用地) | |

| 21 | エンターテイメント産業の集客プラン策定 | 天満天神繫昌亭 など、「小田地区つながるフェスティバル」 | |

| 22 | 多文化交流イベントで繋げる地域活性化プロジェクト | おむかいさんぷろじぇくと、「小田地区つながるフェスティバル」 | |

| 23 | ホテル・観光協会との協働による提案-尼崎の魅力発信プログラム- | 尼崎市 | |

| 24 | 尼崎市外部団体連携でつながる地域産業交流プロジェクト | 尼崎市小田地域課、小田会、仕事支援課、ダイバーシティ推進課、「小田地区つながるフェスティバル」 | |

| 25 | 尼崎商店街の活性化、イベント「あまこひ巡り」への参画 | 尼崎市内の7市場・16商店街 (尼崎商工連盟加盟店舗) |

|

| 26 | 小学生の学習支援(1) | 三木市緑が丘小学校 | |

| 27 | 小学生の学習支援(2) | 三木市緑が丘小学校 | |

| 28 | 小学生の学習支援(3) | 三木市緑が丘小学校 | |

| 29 | 地域防災と共助 | 三木山総合公園 |

|

| 30 | 三木市・丹波市地域活性化プロジェクト | 兵庫県三木市 (三木市立中央図書館)、 丹波市春日町 | |

| 31 | ゴルフのまち三木を知る | 三木市内のゴルフ場及び 周辺施設 |

|

| 32 | 鳥の眼でみる地域のリスクと魅力-ドローンの活用- | 三木市内の観光資源と被災エリア(水害、土砂災害) | |

| 33 | こどもの貧困と地域の課題をかんがえる | 塩屋さくら苑 |

|

| 34 | 動物と学ぶ:ホースランドパークでのサービス活動を介しての自己ー対人理解① | 三木ホースランドパーク |

|

| 35 | 動物と学ぶ:ホースランドパークでのサービス活動を介しての自己ー対人理解② | 三木ホースランドパーク | |

| 36 | 小学生が安心して登校できる地域を考える | 神戸市立山の手小学校 | |

| 37・E6 | イオン明石ショッピング センター(JR大久保駅南側) |

|

|

| 38・E7 | 神戸市中央区、兵庫区 (生田署、兵庫署管内) |

|

|

| 39 | 幼稚園行事のサポートを通して学ぶ子どもの育ちに必要なこと | 山手幼稚園 | |

| 40 | 神戸が首都だった!?神戸の歴史と地域の魅力をインバウンドにアピール | 神戸市兵庫区 | |

| 43 | 「神戸のモノを世界に売る」ビジネス提案プロジェクト | 神戸市内(株式会社ShimaFuji IEM、神戸商工会議所、元町商店街など) | |

| 44 | 神戸の在留・訪日外国人の課題解決プロジェクト | KFC、ひょうごラテンコミュニティ、多文化交流員 |

|

| 45 | 小学校校庭での外遊びを通じた児童のチームワーク育成活動 | 神戸市立山の手小学校 |

|

2024年度 活動報告一覧

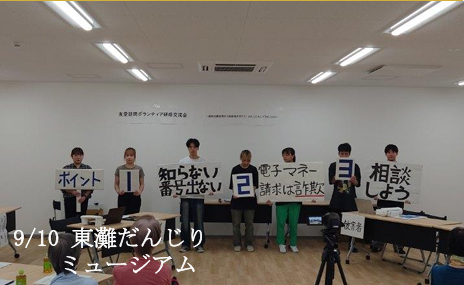

- 【心理学部】インターネットを安全・安心に使える社会をつくる ~産官学の取組みとして防犯落語会等において寸劇を上演し、ネット社会の危険性や対処法を啓発~

- 動物と学ぶ~三木ホースランドパークでのサービス活動を介しての自己―対人理解~

- 【経営学部】経験学習の意味

- 【観光学科】サービスラーニングの授業で、地域と協力して音楽イベントを実施しました!

- 【経営学部】サービスラーニング「三木市・丹波市地域活性化プロジェクト」で丹波市春日町を訪問しました

- 【心理学部】サービスラーニング:高齢者を特殊詐欺から守ろう ~オリジナル寸劇で、高齢者に手口や予防法を伝授~

- 【観光学科】花隈モダン通りで地域と連携して音楽イベントを開催します!

2022年度 活動報告一覧

2020年度 活動報告一覧

2019年度 活動報告一覧

- 「いのち」を考える〜阪神・淡路大震災の記憶を通して~

- 「図書館における音楽と知の融合」

- 「高齢者を特殊詐欺から守ろう」を行い、地域住民に寸劇で被害防止を訴えました

- 子ども達へのサポート活動を体験しながら学ぶ 活動報告第3報

- 「外国人児童・生徒の学習支援と交流促進」活動報告

- 「動物と学ぶ~ホースランドパークでのサービス活動を介しての自己-対人理解~」活動報告

- 「図書館における音楽と知の融合」現地活動『親子でわくわく夜の図書館』を行いました

- 子ども達へのサポート活動を体験しながら学ぶ-活動報告第2報

- 「図書館における音楽と知の融合」現地活動を行いました

- 子ども達へのサポート活動を体験しながら学ぶ 活動報告第1報

2018年度 活動報告一覧

お問い合わせ&連絡先

| 神戸山手キャンパス 1号館1階事務室内 |

〒650-0006 神戸市中央区諏訪山町3-1 TEL:078-371-6811 FAX:078-351-7173 |

開室時間:月~金 9:30~17:00 E-mail:exc@kuins.ac.jp |

|---|---|---|

| 尼崎キャンパス 3階事務室内 |

〒661-0976 尼崎市潮江1-3-23 TEL:06-6496-4103 FAX:06-6496-4321 |

|

| 三木キャンパス 2号館1階 |

〒673-0521 三木市志染町青山1-18 TEL:0794-84-3505 FAX:0794-84-3562 |